CE QUE L’EAU PRENDRA

publié le 11 février 2026,

par Herbes Rouges

En savoir plus "Herbes Rouges"

Retour à la résidenceBassin de Caen, quels futurs ?

Archives fabulatoires de Louvigny

// Retranscription Interview ouvrier X //

“On m’avait prévenu que ce serait un travail “d’utilité climatique” mais personne ne parle jamais de ce que ça fait vraiment au corps. Même si Louvigny est complètement désertée, on sent encore la chaleur stockée par l’enrobé sous nos pieds. Et c’est justement ce que je suis venu enlever : le bitume, mètre après mètre, comme si je décollais la peau morte du sol avant que l’eau arrive.

Moi je suis agent de débitumage territorial. Mon métier n’existait pas avant. On nous a formés vite, très vite, avec les protocoles empruntés aux chantiers de dépollution nucléaire : casque anti-bruit renforcé, combinaison coupe-poussière, gants anti-perforation, chaussures d’impact. Parce que sous le bitume, il y a parfois des surprises : des traces d’hydrocarbures, des conduites anciennes qui suintent encore, des métaux lourds infiltrés par des décennies de ruissellement. La machine qui sert à chauffer et à décoller l’enrobé elle hurle toute la journée. Le sol vibre sous mes pieds. Tout mon corps doit se contracter pour tenir l’outil, c’est lourd et instable, presque vivant. Le soir, mes bras tremblent encore, comme si je pouvais pas m’enlever l’engin des mains. On travaille par couches. On enlève d’abord la surface noire, puis on rabote le socle minéral, jusqu’à ce que la terre apparaisse, elle est pâle et poussiéreuse.C’est comme si petit à petit perdait ses veines. On dissout les rues, on défait les carrefours. Les chemins que les gens prenaient se fragmentent, ça fait comme des cicatrices ouvertes.

Moi je suis ici pour empêcher que l’eau, quand elle viendra, n’emporte pas avec elle des tonnes d’asphalte, de goudron et de toxiques. Je suis là pour défaire la ville avant qu’elle ne s’effondre d’elle-même.

// Retranscription Interview ouvrier Y //

Alors, je fais partie des technicien·ne·s en diagnostic de matériaux. Notre rôle est de classer, pièce après pièce, tout ce qui pourrait contaminer le sol ou l’eau lors de la submersion : amiante dans les plaques de toiture, colles industrielles, peintures au plomb, isolants en mousse expansive. On travaille avec des gants nitrile renforcés, des masques à adduction d’air dans les zones suspectes, et des détecteurs portables qui vibrent quand ils repèrent des molécules dangereuses. Ça ressemble parfois à de la science-fiction, parfois à de l’archéologie douloureuse : entrer dans des maisons vides, mais encore pleines d’histoires. Parfois on tombe sur des objets que les habitant·e·s n’ont pas emportés : un jouet oublié, un manteau accroché, un livre. On les classe comme le reste, mais je les regarde un peu plus longtemps, en pensant à celleux qui vivaient ici.

Mais ce n’est pas un musée, c’est un compte à rebours. Une fois le diagnostic établi, les équipes de démontage arrivent. Elles retirent méthodiquement les éléments les plus dangereux. On isole les toxiques, on trie les inertes, on stocke ce qui peut être réemployé ailleurs. Et puis la maison, une fois désossée, se met à ressembler à un squelette. Ce n’est pas un travail triste, finalement. C’est plutôt une façon douce d’accompagner un endroit dans sa transformation, de s’assurer que rien ne blesse ni la terre, ni l’eau qui s’installera bientôt. On avance tranquillement, avec précision, et parfois même avec une certaine poésie - celle des lieux qui changent sans disparaître vraiment.

// Extrait retrouvé d’une page de carnet de bord //

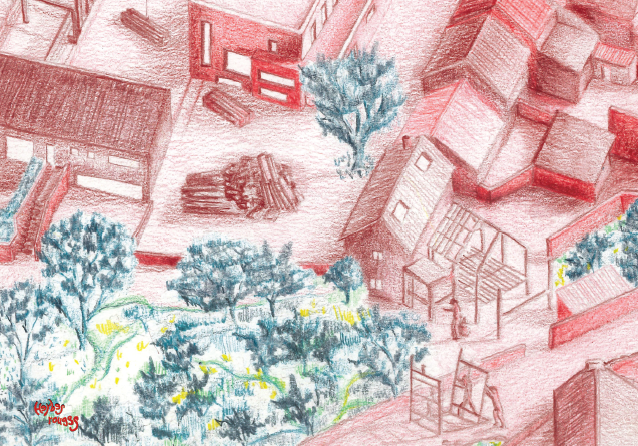

L’eau est calme ce matin, presque miroir, et reflète un village en train de se transformer doucement. Je longe les berges au rythme lent du courant et je vois le démantèlement prendre forme depuis le fleuve. Depuis l’eau, tout paraît différent. Les rues ouvertes ressemblent à des chemins de terre qui redécouvrent la lumière. Les maisons, débarrassées peu à peu de leurs matériaux, s’allègent comme des coques retournées. Les équipes en combinaison blanche se déplacent comme de petites fourmis méticuleuses - rapides, organisées.

Ce qui pouvait sembler triste depuis les berges devient, vu de l’eau, presque apaisant. Comme si le village se préparait lui-même au moment où l’eau viendra occuper la place. Je ne vois pas de ruines : je vois une transition, une sorte de glissement vers autre chose. Par endroits, les digues improvisées laissent voir des bandes de terre fraîche, mises à nu. Et parfois, au détour d’un méandre, une façade encore debout se reflète dans le fleuve comme un souvenir posé sur la surface.

J’essaie de capter ce paysage en mouvement : ni effondrement, ni effacement complet, mais une réinvention douce, presque naturelle. Les oiseaux reviennent déjà sur certains tronçons, intrigués par l’agitation. L’air sent la terre retournée, le bois mis à nu et une légère odeur de pluie. Depuis l’eau, impossible de ne pas ressentir une forme de continuité. Le village ne disparaît pas : il se réoriente. Il laisse de la place. Ici, tout change, mais rien ne semble perdu.

À bientôt,

Les Herbes Rouges